はじめに

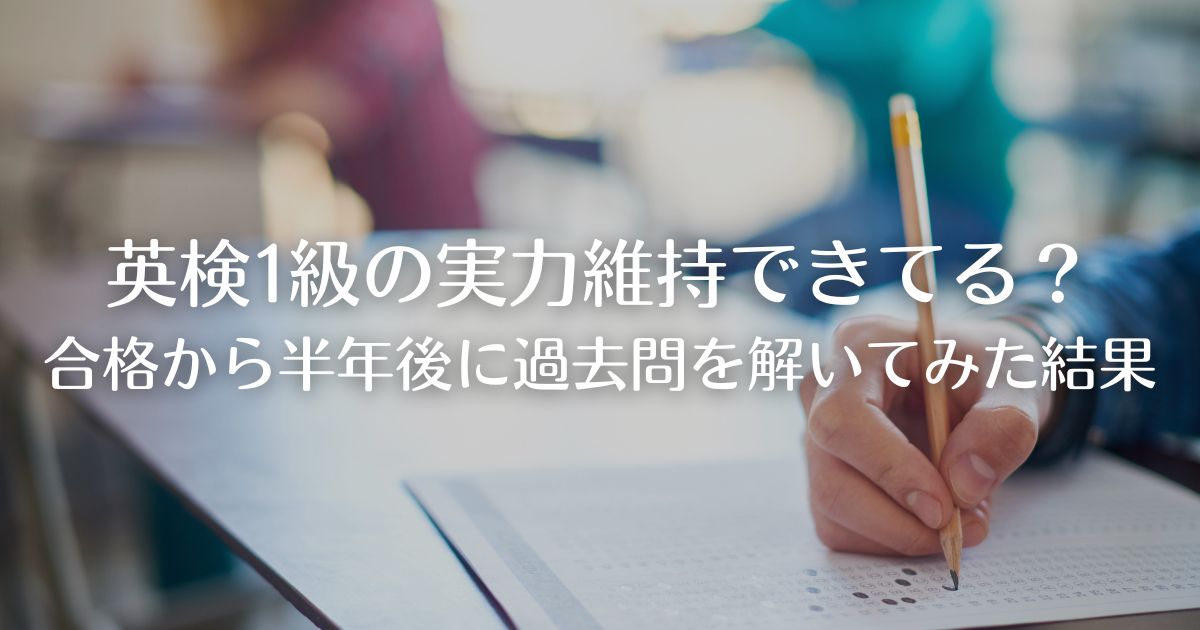

私が英検1級に受かったのは約半年前。

あのときは本当に必死で、合格した瞬間は泣きそうになったのを覚えています。

でも今はというと、、、

リスニングで聞き逃すことが増えたり、語彙がスッと出てこなかったり…。

「やばい、鈍ってるかも」と感じる瞬間がちらほら。

そこで、最新の英検1級の過去問を解いてみることにしました。

一度合格したとはいえ、英語力は使わなければ確実に落ちます。

これは私がスクールの生徒様にも、ほぼ毎日のようにお伝えしていることでもあります。

ちょうど今回受験された生徒様からも「難しかった」という声をよく耳にしました。

そんな流れもあり、「じゃあ自分も久しぶりに挑戦してみよう」と思ったのがきっかけです。

つぶやきのように、つらつらと個人的な感想を書いていますが、これから受験を予定されている方の参考や励ましになれたら嬉しいです。

リーディング

Part 1 (語彙問題)

単語は、英検の勉強をしていたときに特に時間をかけていたパート。

見覚えのある単語はたくさんあったけれど、「うわ〜、なんだったかな…」の連続でした。

結果は22問中14問正解。

ビミョー、、、

今回はメジャーな熟語が多く、全問正解でした!

思い返すと、受験当時は熟語にそこまで時間を割いていなかったけれど、 分からないときは前置詞の雰囲気からイメージして乗り切っていました。

つぶやきメモ

・acclaim:「クレーム」に似ているけど、実は“賞賛する”というポジティブな意味。 この意外性で覚えると忘れにくい!

・invigorate:発音からして元気が出る感じがして好き。

・impregnable:「pregnant」に似ているので調べてみたら、

「pregnant=妊娠している=中に生命がある」

→「中に侵入できない=難攻不落」というつながりが!なるほど。

・assassination:今回の単語問題の中でも、上級者の方が一番悔しい思いをした単語だったそう。

でも、そういう“悔しさ”があると、むしろ忘れにくくなる。悔しい経験こそ記憶に残ります!

合格へのアプローチ

英検は「語彙の試験」と言われるくらい、単語力が合否を左右します。

私のやり方は、まず定番の『出る順パス単』を一通りカバーして、 そのあとはひたすら問題形式で解く!

なぜなら、単語帳を眺めているだけでは「覚えたつもり」になってしまうから。

実際に文の中で使われ方を見た方が、定着しやすいです。

穴埋め形式の問題に慣れてくると、

「この文脈ならこの単語が合いそう」という感覚がつかめてきます。

単語だけ見ても意味がピンとこなかったけれど、 文中のprisonとの相性を考えることで、意味をつなげて答えを導けました。

単語学習はコツコツ積み重ね。

アプリなども活用して、通勤・通学のスキマ時間にちょっとずつ単語に触れる習慣をつくるのがポイントです。

毎日の少しの積み重ねが、確実に語彙力アップにつながります

Part 2(長文穴埋め問題)

試験後に公開された解説動画やコメントを見ていると、(23)の問題を間違えた方が多かったようです。

驚いたことに、AIに答えを聞いても複数の答えを提示してくることがあるそうで、「AIも万能ではない」という良い例だなと思いました。

確かにぱっと見では①でも②でも③でも成り立ちそうに見えますが、パラグラフ全体をしっかり読むと正解が明確になります。

穴埋め問題は前後の文を読めば分かるとも言われますが、やはり全体で読んでいかないとということですね。

つぶやきメモ

・大問2に出てきた【a far cry from(〜とは大違い)】という表現は新鮮でした。

・ 1問目も2問目も文章だけを見ると少し堅めで難しそうですが、時間に余裕をもって読むととても興味深い!

英検のリーディングの文章って、よく読むと本当に面白いものが多いよね。

合格へのアプローチ

この(23)が大問2の最初の問題だったため、ここでつまずいて以降のペースが乱れた、というコメントも見かけました。

個人的にも、大問2では1問目より2問目の方が取り組みやすかった印象です。

問題の順番によって気持ちの流れや集中度が変わり、それがスコアにも影響することは十分ありそうです。

もし苦手なタイプの問題に当たったら、自分のペースを守るために「順番を変えて解く」という工夫もアリだと思います。

Part 3(長文読解)

2024年の試験では大きな変更があり、長文読解の問題が1つ減って、その分ライティング(要約)が追加されましたね。

この変更を「助かった」と感じた人もいれば、「難しくなった」と感じた人もいたのではないでしょうか。

英検1級のリーディング問題は、1文が長く専門的な内容も多いので、じっくり読めば面白いのですが、時間制限のある試験中では焦りが悪循環を生みやすく、私にとってはずっと苦手なパートでした。

また、出題されるテーマが自分に合うかどうかで、読みやすさやスコアも大きく変わってくると感じます。

私の場合は、テクノロジーや現代社会などのテーマは相性がよく、逆に歴史系の内容が苦手です。

今回の試験でもそれがはっきり表れていて、1つ目のAIに関する文章は全問正解でしたが、2つ目のモンゴルの歴史に関する問題は全問不正解でした。

つぶやきメモ

・AIの話題は、今まさに世間でも注目されているテーマで、誰もが一度は考えたことがある内容だと思います。

するすると頭に入ってきて、珍しく「これは絶対に間違っていない」と思えるほどの自信がありました!

むしろ、もっと詳しく掘り下げた本を読んでみたいくらいです!!

・800語のリーディングの方は、新聞のように短い文が改行されていくスタイルがどうも苦手です。

ネイティブや上級者の方の中には、「その方が読みやすい」という意見もあるそうですが、本当にそうなんでしょうか?

・歴史系の問題は、苦手意識が先に出てしまっただけで、冷静に読めば実はそれほど難しい問題ではなかったかもしれません。

合格へのアプローチ

苦手設問に時間をかけすぎてライティングの時間を削るのは、リスクが大きいだけでリターンが小さくなりがち。

ライティングは余裕をもってしっかり書く—そのあとで2問目に戻り、1問ずつ丁寧に処理しましょう。

また、「全部読み切って全部当てる」前提は焦りを招きます。

読めなかった分は「最悪、あとで塗る」くらいの気持ちでOK。

実際、時間をかけても間違えることはあるし、消去法で選んで当たることもあるのが択一試験の特徴です。

ここは割り切って、試験形式のメリットを活かしましょう。

リスニング

Part 1(会話の内容一致選択)

リスニングの中で得点を稼ぎやすいパートです。

ただ簡単な問題と、少しひっかけ要素のある問題との差が大きく感じられるの注意が必要です。

1問目がサラッと解けると気持ちのノリが良くなる気がします!

そのため、1問目は特に選択肢をしっかり読み込んでおくのがおすすめです。

つぶやきメモ

・take it out on me

「(怒りなどを)私にぶつける」「八つ当たりする」

簡単な単語の並びなのに、意味がピンと来ず、一瞬意識がもっていかれました。

・reluctant to と willing to

意味が対になる関係なのに、文中で一瞬混乱することがあります。

わかる人いるかな?

・mole(もぐら) と mold(カビ) をうっかり混同。

・shoeboxes full of receipts 「整理されていない経理・書類の象徴」という面白い表現。 なぜ靴箱なんだろう?

合格へのアプローチ

馴染みのない単語が出てきたときに、そこへ意識を持っていかれないよう注意が必要です。

ほんの一瞬の集中力の途切れが、その後の重要な部分を聞き逃す原因になります。

さらに、その戸惑いが次の問題にも影響してしまうことがあります。

TOEICなど他の試験にも共通しますが、分からなかったときにスパッと気持ちを切り替えられるかどうかが、結果を大きく左右します。

次のPart 2は難易度も疲労度も上がり、多くの受験者が苦手とするパート。

だからこそ、Part 1は「ほぼ満点を狙うつもり」で挑むのが理想です。

Part 2(文の内容一致選択)

リスニング問題の中でも、ここはまさに最大の難関。

英語を聞き漏らさないように、約1分間集中して聞き続けるだけでも大変なのに、それが5問も続くのです。

まさに苦行。

今回の結果も、10問中わずか3問正解という悲惨なものでした。

勉強しているときも、よほどコンディションが良くない限り、5問連続で取り組むことは避けていました。

とはいえ、本当はマラソンの高地トレーニングのように、日々の学習の段階から負荷をかけて鍛えておくべきなのかもしれません

つぶやきメモ

Aの話:内容が好き。日記にどんなことが書かれていたのか気になる。

Bの話:トウモロコシ、花粉、蝶、幼虫…話の中で繋がらず苦戦。

Cの話:原因はいろいろあるだろうけど、40代の私が子どもの頃より、今の子は心が繊細な子が多い気がする。子育て、本当に大変そう。

Dの話:食物連鎖の内容は興味があって理解しやすかったけれど、選択肢でひっかかった気がする。

Eの話:歴史系の問題が苦手なのは、現代の常識が理解の邪魔をしている部分もあるのかも。

合格へのアプローチ

準1級を受験していた頃、一番苦手で一番時間をかけたのが、まさにこのナレーション問題でした。

「なんとなく聞き取れる」状態が続いていると正解率が上がらず、そこで思い切ってディクテーション(書き取り)に挑戦。

正直、英語学習の中でもトップクラスに負荷の高いトレーニングですが、その分リスニング力の基礎を作ってくれたと思います。

1級になると語彙学習にも多くの時間を取られるため、ディクテーションの時間を確保するのは難しいかもしれません。

そんなときにおすすめなのがスクリプトのシャドーイング。

通勤・通学、家事の合間などの「ながら時間」にも取り入れられるので、隙間時間を上手に活用していきましょう。

Part 3(Real-Life形式の内容一致選択)

このパートは、問題を先読みする時間をくれるので、以前は得意分野だったのですが、最近は軽く解ける問題が減ってきたように感じます。

選択肢の順に情報が出てくるわけではないので、引っかけや順番の入れ替えに注意が必要です。

今回はなんと、1問しか正解できませんでした。

最低でも3問は取りたいところです。

つぶやきメモ

・交通機関系の問題は、固有名詞・数字・アルファベットが頻出で、情報整理が追いつかず混乱しやすい。

・スピーカーの interjection(間投詞)が可愛くて、思わず聞き入ってしまった(笑)

・be after + 名詞/人/目的(〜の後を追っている → 狙っている・求めている・探している)

→ 意外と知らなかったシンプル表現。

合格へのアプローチ

先読みができて、状況を想像しながら聞けるのは強みですが、思い込みが強すぎると正しい理解を妨げることもあります。

「こういう話だろう」と決めつけず、フラットな気持ちで耳を傾けるのが大切です。

固有名詞・数字・方角などが出てくる問題は特に混乱しやすい傾向があります。

個人的には、この3つがそろう交通情報系の問題が最も苦手でした。

対策としては、海外のニュースやラジオで天気予報を聞く練習を取り入れるのも効果的だと思います。

Part 4(インタビューの内容一致選択)

聞き取りの時間は少し長めですが、インタビュー形式のため、話し手と聞き手のやり取りで設問の切り替わりが比較的わかりやすく、Part2ほど難しくは感じません。

個人的な印象としても、答えの手がかりになる部分が見つけやすいと感じます。

試験問題として構えるよりも、純粋に内容に興味を持って聞いてみると理解しやすく、集中して楽しめると思います。

つぶやきメモ

「red tape(官僚的な手続き・お役所仕事)」という言葉は初めて聞いたとき、意味のイメージがつかめず語源を調べてみました。

もともとは、イギリスなどで公文書を束ねるのに使われていた赤い紐(テープ)に由来し、そこから「形式主義」や「お役所的なやり方」という意味に転じたそうです。

「なるほど〜」と納得できる語源を知ると、言葉の印象が一気に強まりますね。

気になった単語は語源を調べてみると記憶にも残りやすくボキャブラリーを増やす良い習慣になるよ。

合格へのアプローチ

私が実際にやっていた方法を紹介します。

まず、先読みは1問目だけに集中します!

インタビューの冒頭は挨拶や紹介など、解答に直接関係のない部分が多いので、選択肢を読んでいる間に音声が始まっても慌てなくて大丈夫です。

しっかり内容を理解しながら読んでいれば、途中で答えのヒントをキャッチしてマークできるはずです。

また、焦って中途半端に次の選択肢を読むよりも、今流れているインタビューの内容に全集中する方が効果的です。

先述の通り、試験というより“興味を持って話を聞くつもりで”耳を傾けると理解しやすくなります。

このPart4は最後の問題です。

終わった後に次のセクションが控えているわけではないので、落ち着いた気持ちで選択肢を確認できます。

ここは2問とも正解したいところ。

「これがラスト!」という気持ちで、最後の力を振り絞って挑みましょう。

まとめ

「勉強を続けなければ英語力は落ちる」—— いつも自分で口にしている言葉なのに、それを実感してしまい、正直ちょっと落ち込みました。

英検1級のレベルは「日常会話には必要ない」と言われます。

それでも、せっかく時間をかけて手にした力は、簡単には手放したくありません。

これからも、英検の実施後に公開される問題には挑戦し続けていこうと思います!

ただ、英検公式サイトでは問題と解答のみの掲載で、解説は確認できません。

過去問は英検受験者にとって欠かせない必須アイテムです。

1級は受験者数が少ないこともあり、参考書の種類も限られている印象があります。

多くの方が使用している旺文社の『過去6回全問題集』は、定番中の定番ではないでしょうか。

ただ、1級を目指すとなると「6回分では少ない」と感じる方も多いはずです。

そんな中、少し前に英検赤本シリーズからついに1級版が登場しました!

※以下リンクはアフィリエイトを含みます

こちらはなんと9回分の過去問が収録されており、旺文社の6回分と同じ価格です。

これから受験を考えている方には、こちらがおすすめです。

解説も丁寧でわかりやすく、私自身、今後の受験予定はありませんが興味があり購入を検討しています。

ボリュームがしっかりある分、重さもそれなりにありますが、 「これだけの量をやり切った」という達成感は何にも代えがたいもの。

試してみる価値は十分あると思います!

今回はライティングのパートを省きましたが、ライティングの対策の記事はこちらをご覧ください。

次回の英検でたくさんの合格者がでますように。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c71ed81.ae359fb6.4c71ed82.1cfef7ae/?me_id=1213310&item_id=21503384&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7140%2F9784325267140_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント